Latest works

news

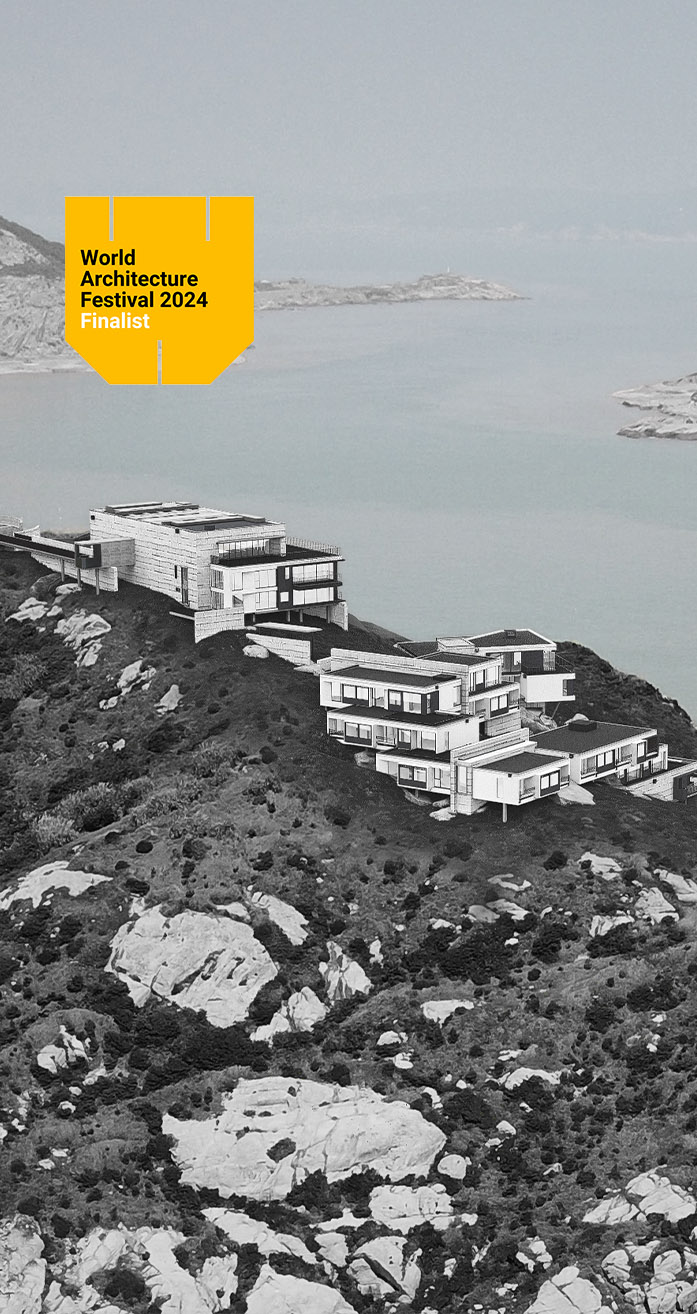

Huanglong Island Hotel was shortlisted for WAF 2024

Boatyard Hotel won the Winner in 2024 Hospitality Design (HD) Awards

Ansan Hotel and Boatyard Hotel both won the Winner of LIV Hospitality Design Awards

WJ STUDIO's Boatyard Hotel Won Highly Commended at INSIDE World Festival of Interiors

Mr. Hu Zhile was invited to speak at the Andrew Martin International Interior Design Summit

©COPYRIGHT2024【万境设计】 版权所有 浙ICP备16042009号-2